育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されます。新設される給付金も含めて、法改正の内容を3回に分けてお伝えしていきます。

1回目の今回は、2025年4月に施行される仕事と育児・介護の両立を支援する制度について、措置の拡充や個別周知・意向確認の義務化などの改正内容をお伝えします。

4月施行

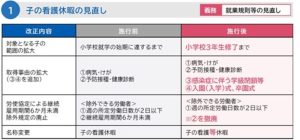

✓ 取得可能日数については、現行と変更はなく、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日で、1日単位又は時間単で取得することができます。

✓ 授業参観や運動会へ参加する場合は、法的に看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として独自に取得できるようにすることは差し支えないとされています。

✓ 就業規則等の見直しが必要となります。

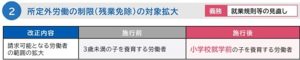

✓ 法定時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)の制限の対象者と同じ小学校就業前の子を養育する労働者まで対象が拡大されます。

✓ フレックスタイム制が適用されている場合も含め、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用と同時に行うことも可能とされています。

✓ 就業規則等の見直しが必要となります。

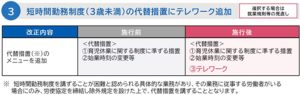

✓ 3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、所定労働時間を原則6時間以下とする措置を講じなければならないとされています。その措置が行えない場合の代替措置として、選択肢にテレワークが追加されます。

✓ テレワーク等が可能な職種へ配置転換することやテレワーク等ができる職種等を新たに設けることまでを事業主に求めるものではないとされています。

✓ テレワークを選択する場合は就業規則等の見直しが必要となります。

✓ 法令上、内容や頻度等の基準は設けられておらず、テレワーク等の措置を講ずることができない職種がある場合は、対象者を限定することが認められています。

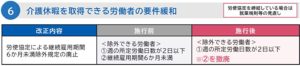

✓ 育児休業又は介護休業をしたことがある者であっても、対象家族の育児や介護を行っている場合は当該制度の利用が可能となります。

✓ テレワーク等が困難な業務に就いている労働者を、テレワーク等が可能な職種へ配置転換することや、テレワーク等ができる職種等を新たに設けることまで事業主に求めるものではないとされています。

✓ 就業規則等の見直しが必要となります。

✓ 公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」とされており、年1回、事業年度の終了後おおむね3カ月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表することとされています。

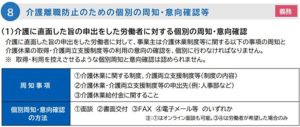

✓ 除外できる労働者は上記①のほか、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する」労働者について、時間単位での取得の対象から除外することができます。ただし、1日単位での取得は拒むことができません。

✓ 動画によるオンライン研修とすることも可能とされていますが、単に資料や動画の会社掲示板への掲載や配布のみでは、研修を実施したことにはならず、労働者が研修を受講していることを担保することが必要です。

✓ 研修の対象者はすべての従業員へ実施することが望ましいとされ、少なくとも管理職の者については研修を受けたことのある状態にする必要があります。

✓ 相談窓口を設置した場合は会社内で周知する必要があります。

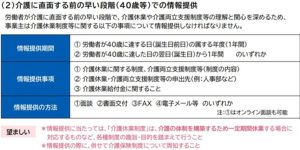

✓ 有期雇用労働者も別途の要件を課すことなく情報提供の対象となります。

✓ オンライン面談も可能ですが、対面で行う場合と同程度の質が確保されることが必要であり、音声のみの通話などは面談による方法に含まれないとされています。

✓ (2)の情報提供については、個別ではなく対象者を集めた上で周知を行っても構わないとされています。

事業所の義務が増え、就業規則の改定も必要な内容が含まれています。

漏れがないようにお早めにご対応下さい。